日本の安全保障を語るうえで欠かすことが出来ない要素が日米同盟です。今回はそもそも軍事同盟とはどのようなものなのかを、日米同盟とNATO(北大西洋条約機構)を例に挙げてわかりやすく解説します。この記事を読むことで同盟関係についての理解が深まります!

記事を読んでわかること

・軍事同盟の役割がわかる

・日米同盟とNATOの違いが分かる

そもそも軍事同盟とはなにか?

軍事同盟とは「国家安全保障問題における協力を目的とした二国間又は多国間の公式協定」とも定義され、具体的な内容はそれぞれの同盟によって異なります。簡潔に言えば”国家同士の軍事協力に関する取り決め”といった具合です。このような曖昧な表現になってしまうのは、軍事同盟と呼ばれる条約が多く、内容が個別であり多岐にわたるからです。例えば以下のようなものがあげられます。

- A国とB国のどちらかが攻撃を受けた場合、自動的に参戦する。

- A国とB国のどちらかが第三国と戦争状態になった場合は、もう片方は中立を宣言する。

- A国が第三国に攻撃を受けた場合、B国はA国側で参戦する。

- A・B・C・D・E国のいずれかが第三国に攻撃を受けた場合、全加盟国が参戦する。

したがって、A国とB国が同盟関係にある場合でも、C国がA国に攻撃した場合、B国も自動的に敵になるかどうかは同盟の内容次第というわけです。例えば、第二次世界大戦時に日本はドイツと同盟を結んでいましたが、ドイツがソ連に侵攻した時に日本はソ連との戦争には参加しませんでした。これは同盟のなかで、”いずれか1か国が現在戦争に関係していない国から攻撃を受けた場合にのみ相互援助義務が生じる”と定めていたためです。

同盟の具体例① 日米同盟とは

では、現代の日本国が唯一締結している軍事同盟である日米同盟についてみていきましょう。日米同盟の根拠とされる条約は”日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約“(通称”日米安全保障条約”、”日米安保”とも)です。1960年に結ばれたこの条約は全10条からなり、その中では、

- 日本が支配する領域内で日米どちらかが攻撃を受けた場合は両国が対処する。

- 日本および極東の平和のため、日本に米軍が駐留することを認める。(日米地位協定)

ことなどが定められています。この条約で重要な点は、日本が他国に攻撃された場合はアメリカは参戦義務が生じるが、(日本以外の土地で)アメリカが攻撃を受けた場合は日本がアメリカのために参戦する義務はないということです。実際に、日本は太平洋戦争後にアメリカが当事国となった戦争に直接参戦はしていません。この点は、ドナルド・トランプ氏をはじめとした一部のアメリカ人より不平等であると指摘されることもあります。

一方で、アメリカ軍が日本に駐留することを認めているため、この点が日本側で論争の種になります。日本の自衛隊はアメリカに基地を持っていませんが、アメリカは日本に基地を持っています。特に沖縄に米軍専用施設が集中していることから、度々問題となります。北は青森から南は沖縄まで日本全国に米陸・海・空軍・海兵隊の基地があり、在日米軍は相当な戦力を有しています。過去にはベトナム戦争時に沖縄の基地からベトナムに向けて米軍機が出撃したこともありました。

少し話がそれましたが、日米同盟は太平洋戦争敗戦後に結ばれ、冷戦終結を経ても現在まで更新され続けています。防衛省は日米同盟があることにより、日本を攻撃しようとする国が攻撃をとどまることに貢献している(≒抑止している)としています。1

トリビア:現役最古の軍事同盟

皆さんは現在有効な軍事同盟のうち、最古に締結された条約はご存じでしょうか?

答えはズバリ…”イギリス“と”ポルトガル“です!

英葡永久同盟と呼ばれる両国間の同盟はなんと1373年に締結されており、2024年時点で651年続いているのです!日米同盟が1951年からの73年ですから、その長さは相当なものですね。現在はイギリス、ポルトガル双方ともに後述するNATO加盟国ですが、依然として2国間の同盟関係は続いています。

同盟の具体例② NATO(北大西洋条約機構)とは

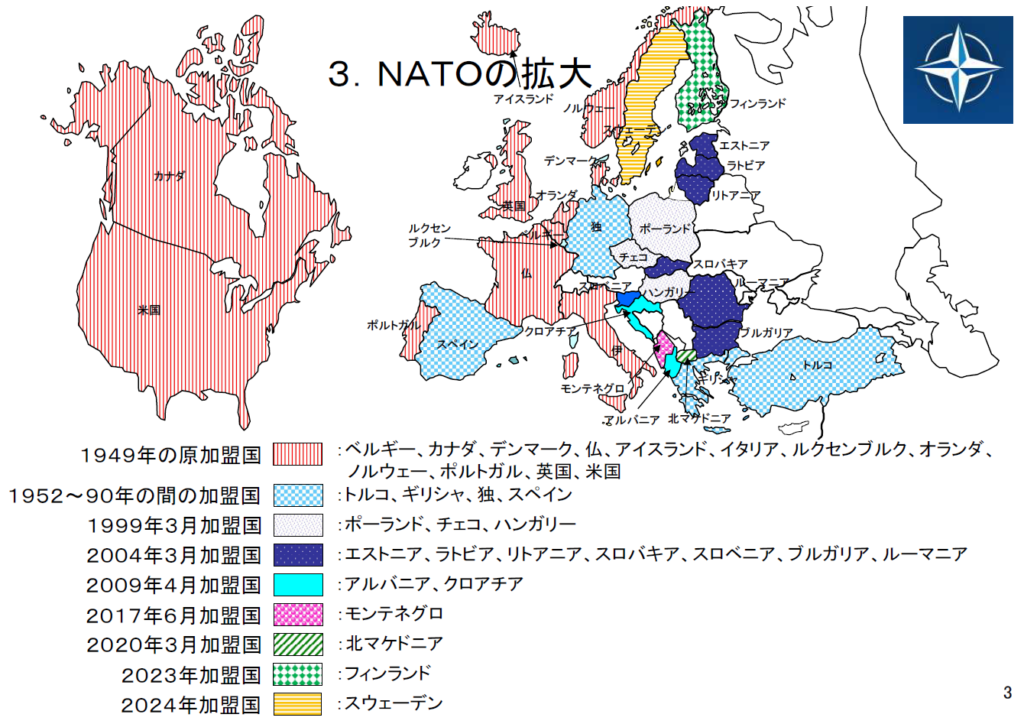

それでは日本とも関わりが深いもう一つの同盟であるNATOについてもみてみましょう。NATOとは”North Atlantic Treaty Organization”の頭文字をとったもので、日本語では「北大西洋条約機構」と訳されます。文字通り、北大西洋に位置する国々が加盟しており、2024年にスウェーデンが加入したため現在の加盟国は32か国となっています。1949年に12か国で締結された本同盟は、以下のように定められています。

- 加盟国のいずれかの国が攻撃を受けた場合に個別的・または集団的自衛権を行使して対応する

つまり、NATO加盟国のどの国が攻撃を受けた場合でも、NATO全軍が参戦するという非常に強力な同盟といえます。アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ・イタリアなど欧米の主要国により構成されている本同盟ですが、締結当時は超大国ソビエト連邦への対抗を念頭に置いていました。冷戦終結とソ連の崩壊を経て20世紀初頭にはユーゴスラビア紛争への介入や対テロ戦争にも出動し、北大西洋を越えて活動範囲を広げています。非正規戦へのシフトもあって軍縮傾向にありましたが、2022年にソ連後継国のロシアが隣国ウクライナへの全面侵攻を実施したため、加盟国は軍事力引き上げに動いています。

日本とは基本的価値を共有していることから結びつきも強く、物理的には離れていますがパートナー国となっています。自衛隊の砲や銃のなどの規格はNATO規格を採用していることが多く、近年はNATO加盟国の戦闘機や軍艦が来日しています。

日米同盟とNATO

日本とかかわりのある日米同盟とNATOを紹介しましたが、両者の違いを簡単に整理します。

- 規模と対象地域:日米同盟は二国間同盟であり、主にアジア太平洋地域に焦点を当てています。一方、NATOは多国間の同盟で、ヨーロッパから北米にかけての広範囲をカバーします。

- 防衛義務の範囲:NATOは全加盟国が共通の防衛義務を負うのに対し、日米同盟ではアメリカが主に日本を防衛するという非対称な構造です。

日本と同盟を結んでいるアメリカはさらにNATO諸国とも同盟関係にありますが、日本と(アメリカ以外の)NATO諸国は同盟関係にはありません。したがって、NATO加盟国のスウェーデンやポーランドが攻撃を受けた場合にはアメリカはNATOの一員として参戦しますが、日本はアメリカの戦争に参加する義務はないため参戦しません。逆に日本が攻撃を受けた場合でもアメリカは参戦してくれますが、同盟を結んでいないNATO諸国は参戦する義務はありません。

結び

今回は日米同盟とNATOを例に軍事同盟について解説しました。一口に同盟といっても、加盟国に生じる義務や目的は様々です。日本はアメリカとしか同盟を結んでいないこともあり、日米同盟については議論が絶えません。日米同盟の在り方については、広く日本の安全保障戦略の一環としてとらえる必要があり、単に同盟があるだけで全て安心という単純なものでもありません。今後しばらくは日米同盟を深化していく傾向は続きそうですが、日本を守るのはまずは日本であるという当事者意識のもと、時代に即して同盟の在り方は見直していく必要がありそうです。